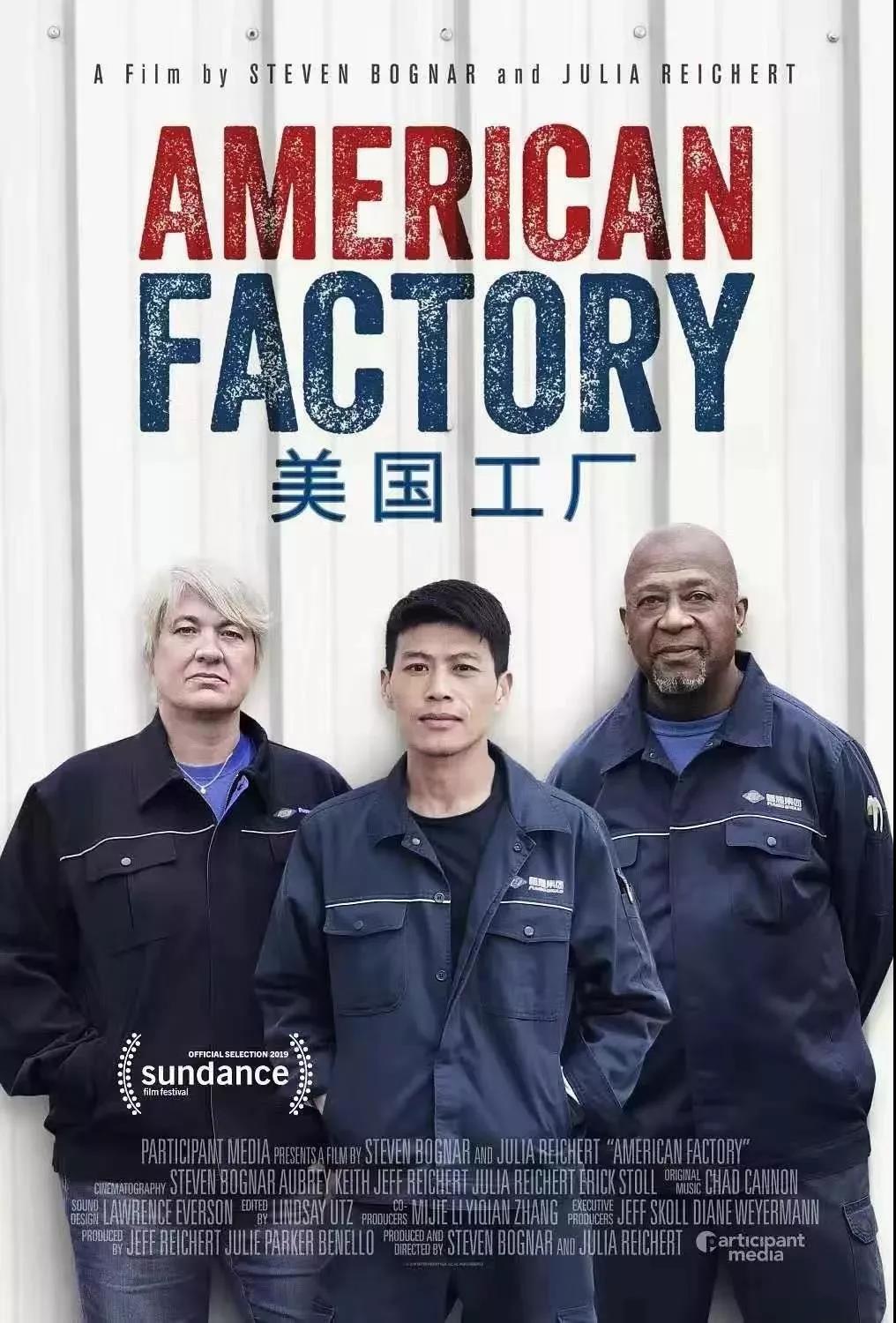

慧正資訊:《美國工廠》,8月21日在Nexfilt平臺上線,不僅被評為美國最佳紀錄片,在中國也引起了極大的關注,該片聚焦中國企業家曹德旺在美國開工廠的歷程,以及在此過程中,中美企業文化的碰撞與博弈。

說實話,一部紀錄片同時在太平洋兩岸的中國、美國引發熱議,也算少見。

這部紀錄片講述的是福耀玻璃在美國的故事。

在2016年10月,福耀玻璃在美國中西部俄亥俄州的代頓市投產,為當地帶去大量工作崗位的同時,也帶來了巨大的沖擊。其中,扮演“救世主”的福耀,擁有強大的話語權,對美國員工的工作方式和價值體系,進行大幅改造。最終這家工廠扭虧為盈,中美沖撞的結果以福耀獲勝告終。

在紀錄片中,中美企業文化的巨大沖突,幾乎貫穿整個故事。

《美國工廠》的導演在接受采訪時說,美國工人無法理解中國工人為什么能忍受長時間的機械化勞作,不顧風險和勞累,那是因為他們不明白中國工人的生活處在上升期。和他們的父輩相比,中國工人的生活和收入在穩步提升,他們覺得未來有希望,因此能忍受繁重的勞作。

同樣地,中國工人無法理解美國工人為什么不開心,為什么有工作有收入還要搞工會鬧事,為什么每天八小時工作,30分鐘午餐時間、外加兩個15分鐘休息依然不滿意。那是因為美國工人跌出中產階級之后,再回到中產階級的希望渺茫。

中國人強調的是勤勞、效率、集體,而美國人強調的是自由、創造、權利。

中國是權力距離大、集體主義為特點,美國正好相反。這意味著,美國更容易建立一種自由平等的文化氛圍,個性更為張揚;中國則更容易建立一種等級規范的文化氛圍,個人要服從集體。

表面看來,該紀錄片講述的是一個中國企業家——福耀玻璃創始人曹德旺,在美國重工業蕭條的鐵銹區域——俄亥俄州代頓二度建廠,為其注入新生,為當地帶來第二次就業高潮的同時如何處理中美文化、管理沖突的故事。

但是看完整個影片,你會發現從記錄片中獲得的信息卻遠不止這些,比如《美國工廠》的光明結局在昭示,全球化不是美國經濟的毒藥。

另外,這部紀錄片在這時候播出也別有意味——俄亥俄州是特朗普的票倉,他曾承諾給當地工人帶來再就業機會,但是卻因為中美貿易摩擦卻導致中國對美國投資驟減,像福耀的這家“美國工廠”反而成為當地僅存不多的“重要生命線”。所以這部紀錄片之所以火,不僅僅是因為大家所關心的汽車玻璃的生產,也不單單是因為它里面涉及到的那些沖突場景讓人有獵奇的沖動,而是因為它本質上觸及到了今天這個世界所面臨的一個終極危機和挑戰,中國、歐洲、美國,都在尋找這個問題的答案。